今回は、『教師学入門』と言う本を参考にしています。

児童福祉の仕事をしている私は、子どもの行動が気になり、どのように注意をしたら良いか悩んでいる時にこの本を読みました。この本には、子どもの行動をどのように解釈し、大人がどのように関わっていったら良いのかについて紹介されています。

今回は、教師学が生まれるまでの話と、そもそも教師学とは何なのか学んだことをまとめました。子どもだけではなく、後輩や部下を持った時にも、活かせる要素があると思います。

教師学の目的

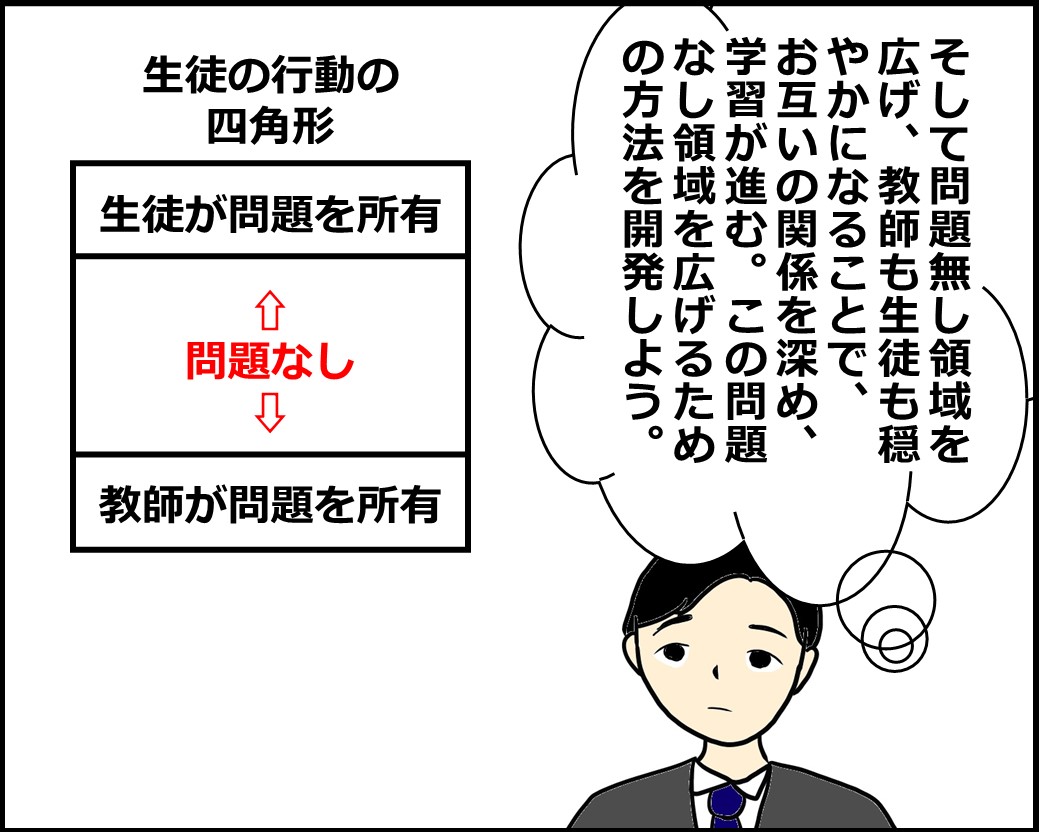

教師学の目的は、教師も生徒もおだやかでいることができる『問題なし』領域を広げ、教授=学習の時間を増やし、質を高めることです。お互いが穏やかでいられないピリピリした雰囲気だと、教師も教えることが難しいし、生徒も学習に集中することが難しい。ゴードン博士は、この問題を解決するための方法を開発されたのです。

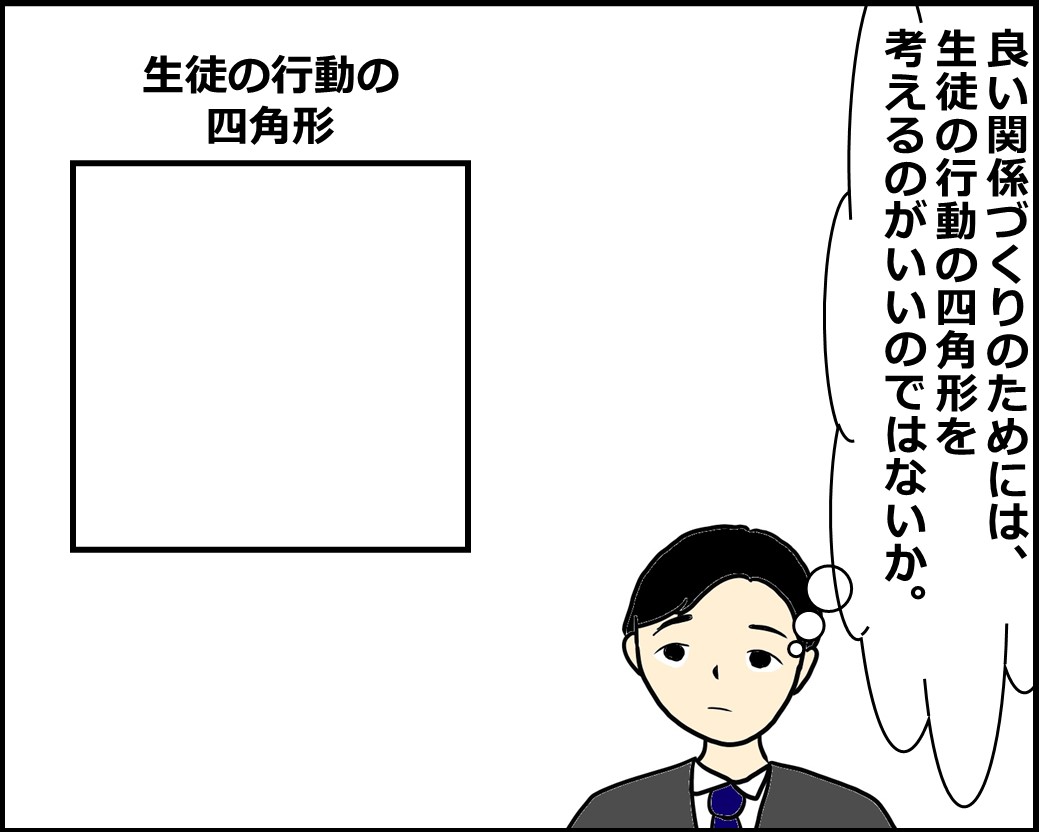

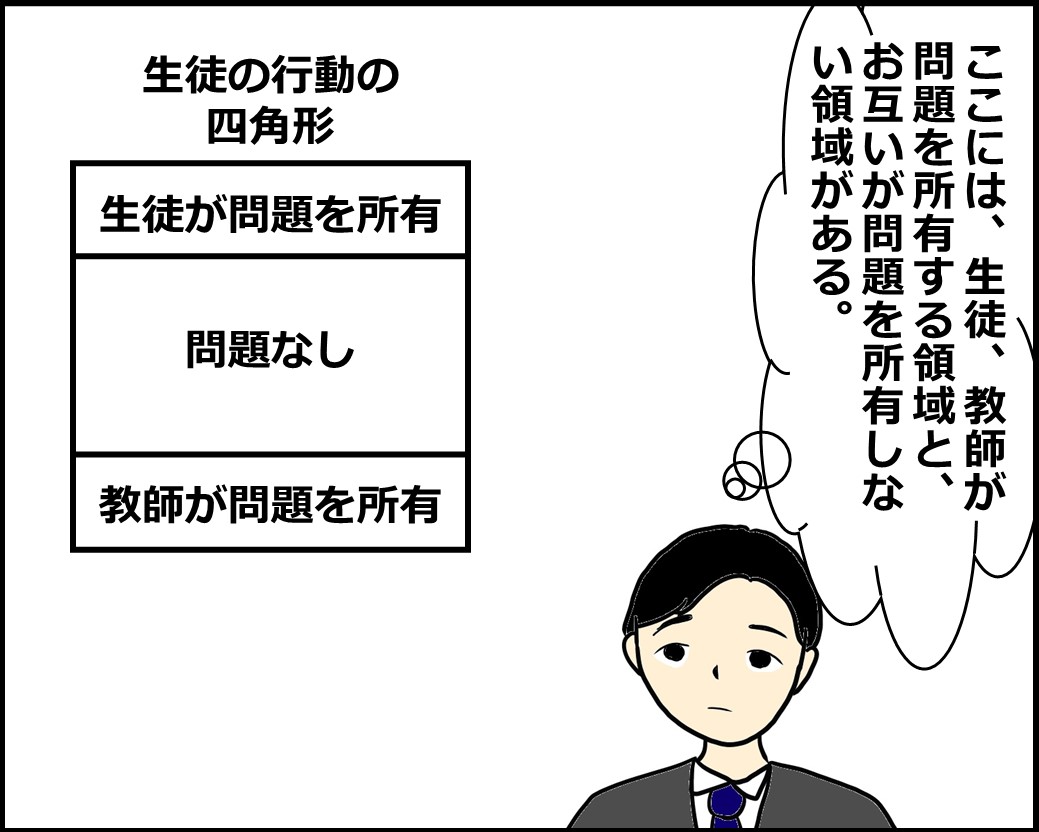

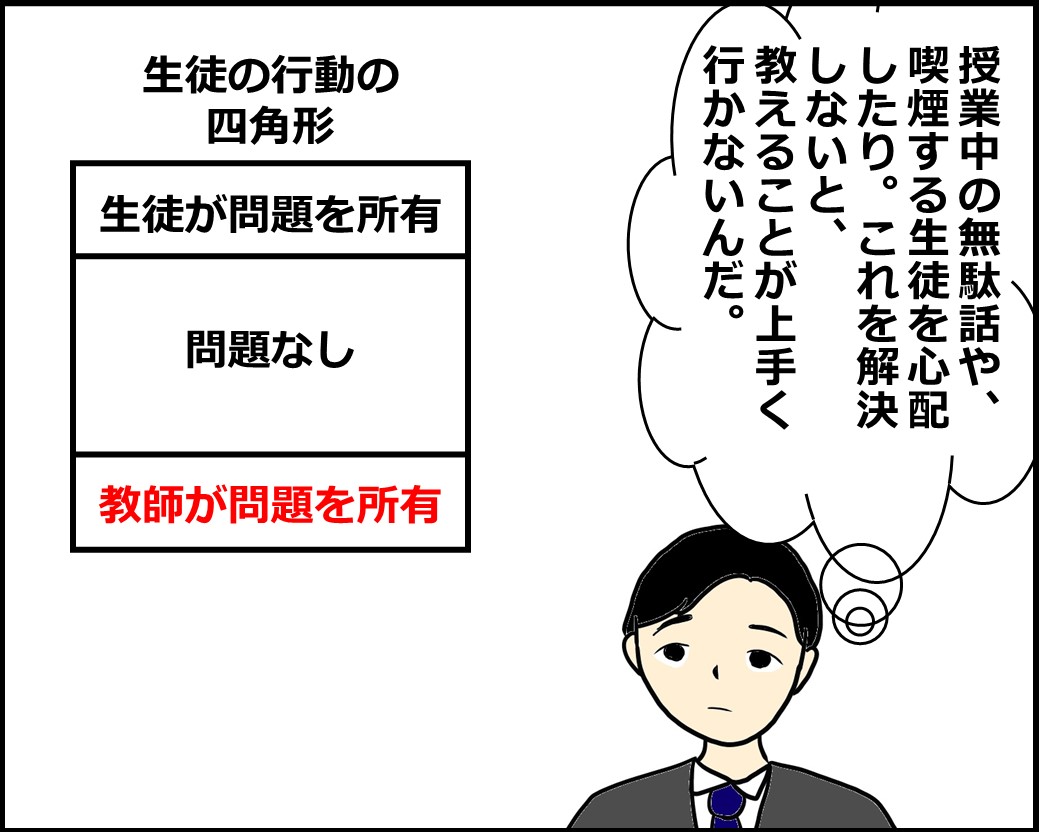

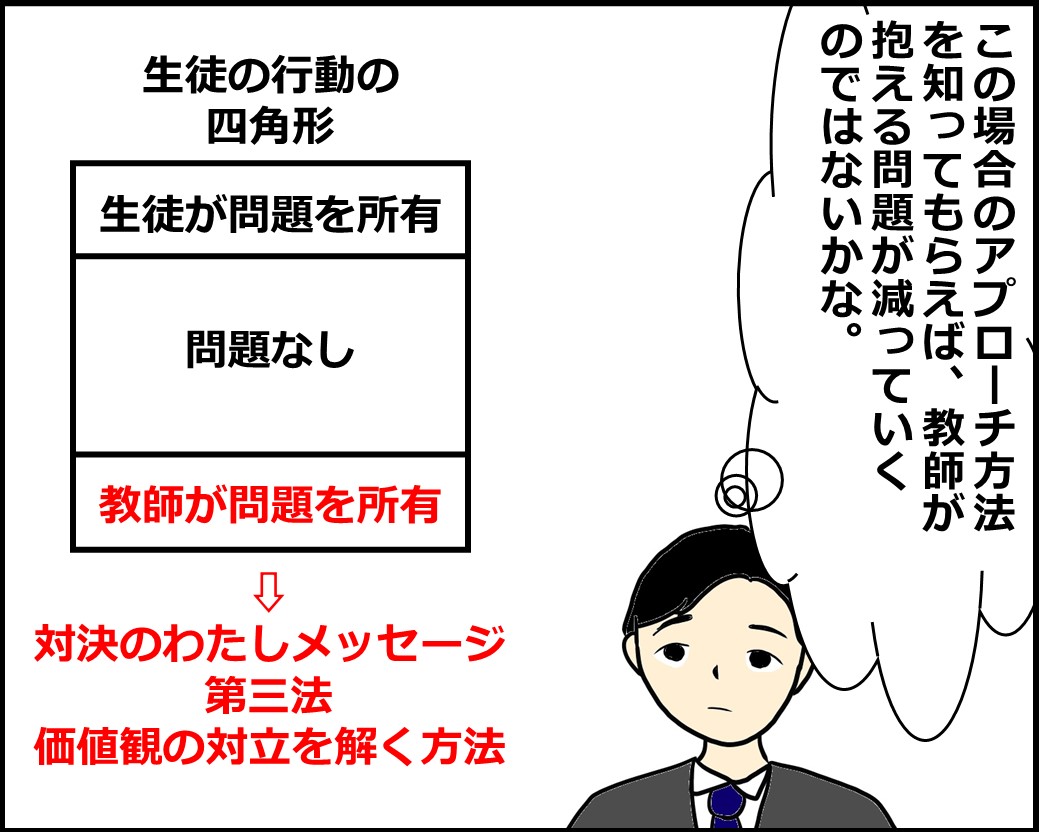

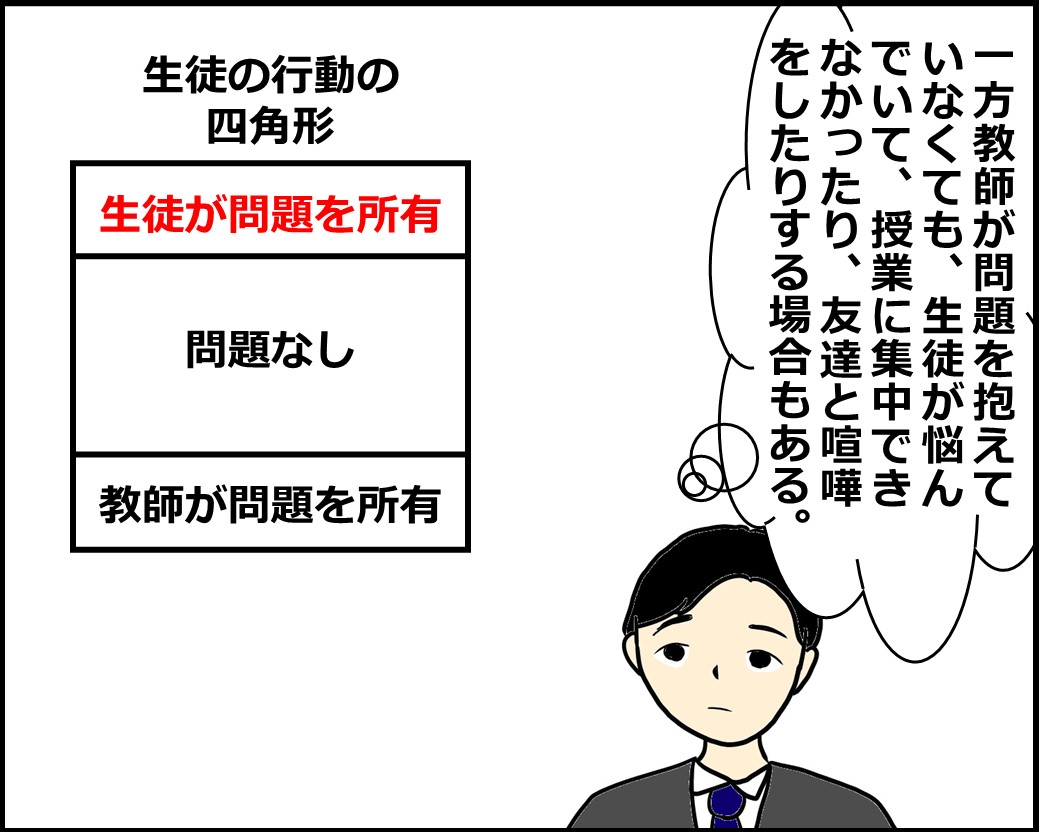

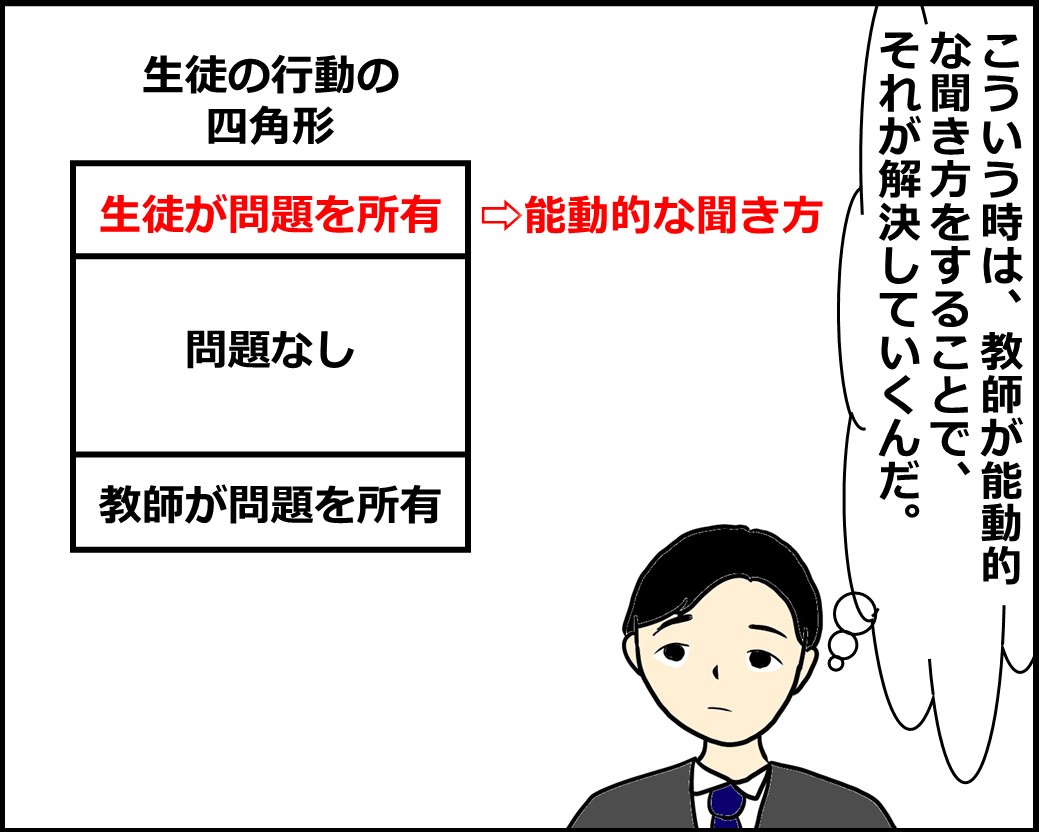

『生徒の行動の四角形』を考察し、問題なし領域を広げる

『問題なし領域』を広げるためにまず大切なことは、教師が問題を所有している領域と、生徒が問題を所有している領域を客観視する事です。それぞれに対し、お互いが心地よい雰囲気となることができるようなアプローチの仕方は、教師学で学ぶことができます。

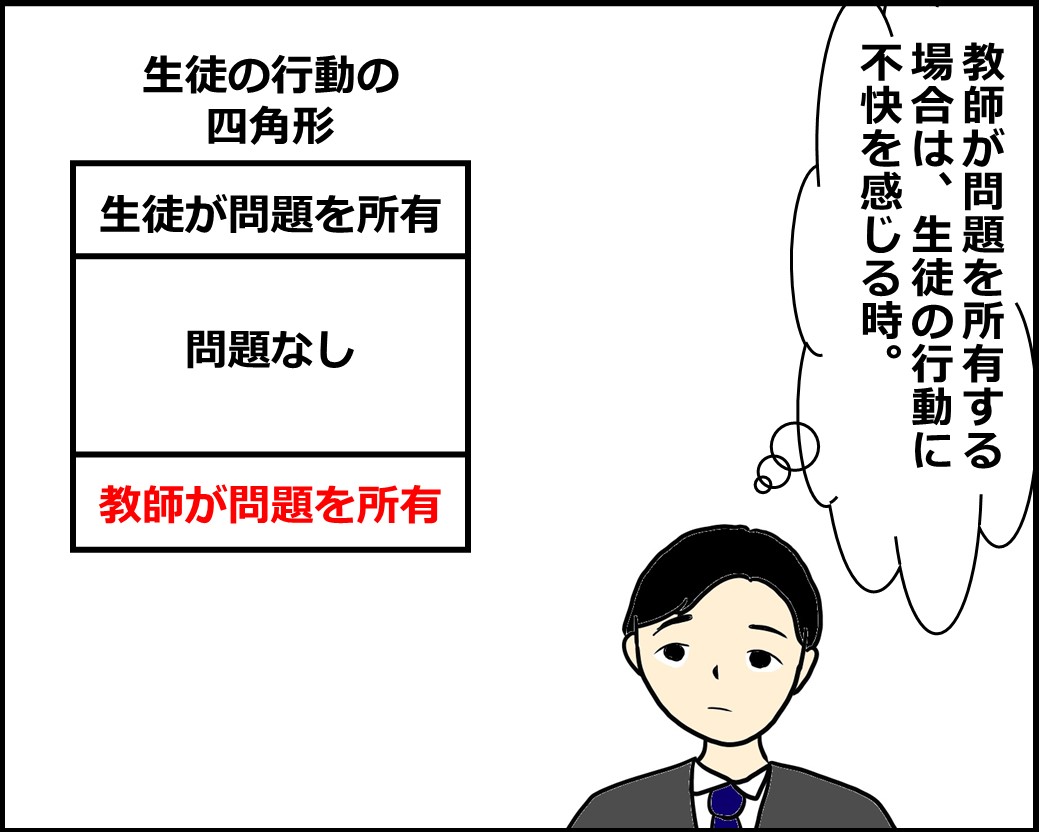

子どもの行動に不快を感じているのは、『教師の問題』

私が本書を読み印象に残ったのは、子どもに対して大人が負の感情を抱いている時、それは大人側の問題であると言うことでした。

これまで私は、子どもの負の行動は子どもの問題であると思っていましたが、それは私自身が『不快だから』『心配だから』と言う私自身の問題であることが分かったのです。確かに子どもが問題行動を起こしていても、子ども自身が問題を感じていなければそれは子どもの問題ではありません。

『問題なし領域』を広げるためにはどうしたら良いのか

それでは、問題なし領域を広げるために、大人はどのようなアプローチができるのでしょうか。教師の問題領域、つまり、教師が生徒に問題を感じている場合は、次の①~③の方法があると紹介されていました。

①対決のわたしメッセージ←これについては以前の記事で学びました。

②第三法

③価値観の対立を解く方法

また、生徒が問題を感じている時、つまり生徒の問題領域に対しては、

④大人が能動的な聞き方をする

ことで、問題を解決できると教師学は説明しています。

これから何回かに分けて、これらのアプローチ方法についてを学んでいきたいと思います。

むすび

今回は、教師学の目的と、行動の四角形について学びました。これまで私は、子どもの行動は全て子どもが問題を持っている事だと思っていましたが、両者が学んだり生活をしたりすると言う目的のために、問題は子どもだけが持っているものではないと言うことが分かりました。そう考えると、私は今まで自分の視点でしか子どもを見てこなかったので、これを機に、子どもの行動1つひとつを考えて、客観視するところから始めていこうと感じました。

参考にさせていただいた本

教師学入門