以前、人生をゲーム化するために必要な要素についてを知りましたが、今回は、具体的に仕事をゲームに置き換えるために必要なことについてを学びました。

教師としての仕事をゲーム化した学校の先生の話

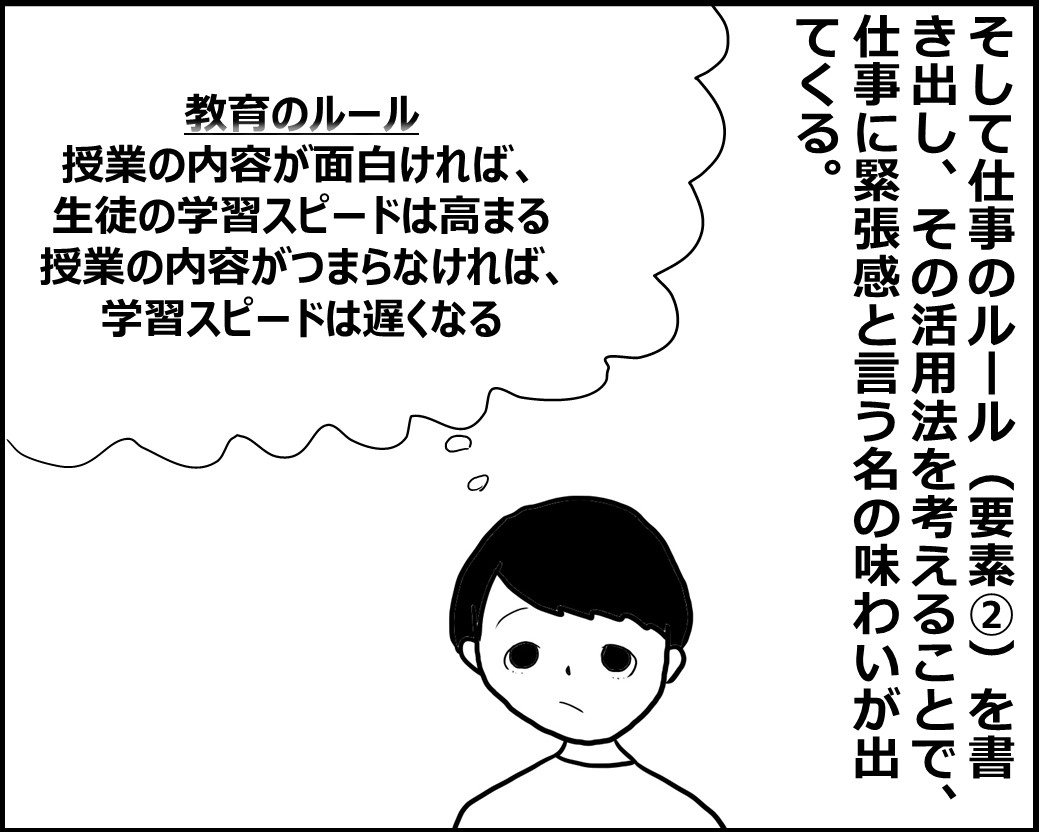

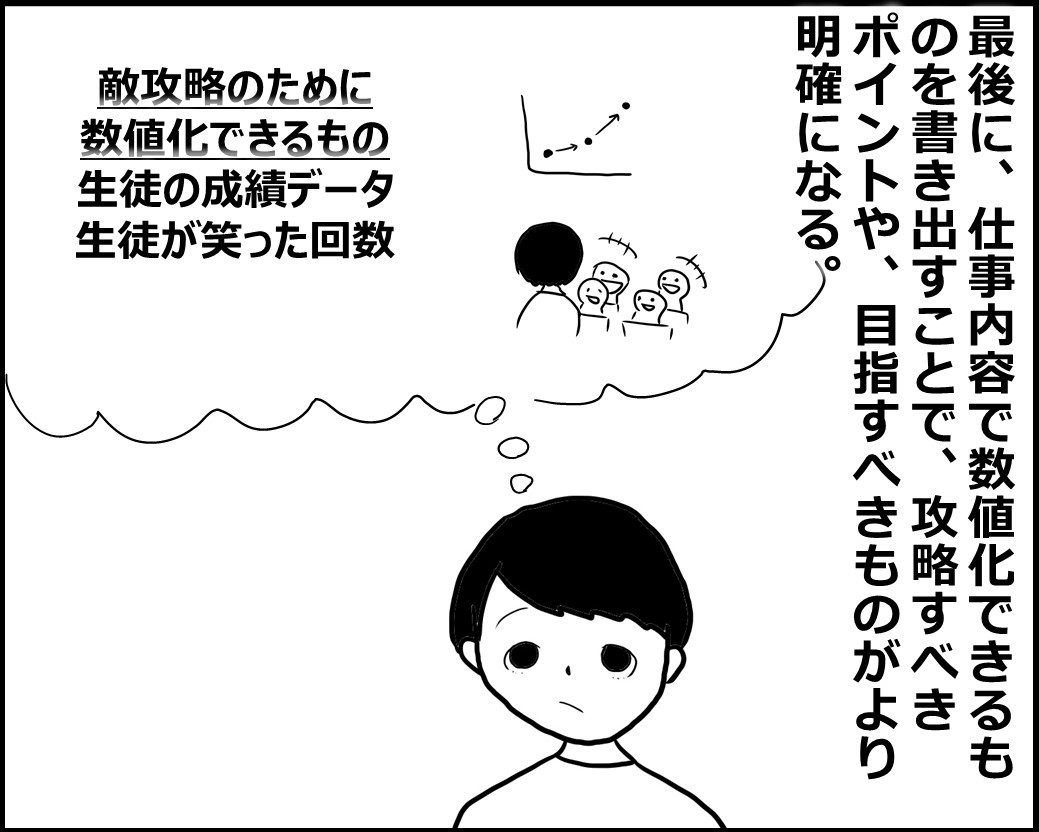

物理を担当していたある学校の先生は、『敵』を『物理は難しいと思い込んでいる女子高生の意識』と定めました。そこで意識を分析するために、生徒が疑問に思ったことや話していたことを全てノートにまとめようと決意しました。その数10冊以上。つまり、徹底的に敵(生徒の物理が理解しずらいポイント)を分析することで、敵の倒し方を試行錯誤したのです。そうして少しずつ授業を変化させていきました。例えば

・生徒を惹きつけるために、授業の最初に実験を導入

・授業内容をドラマチックにするため、エピソードや時代背景など社会的なインパクトについて語る

・女子はおしゃべり好き、生徒同士での話し合いの時間も設ける

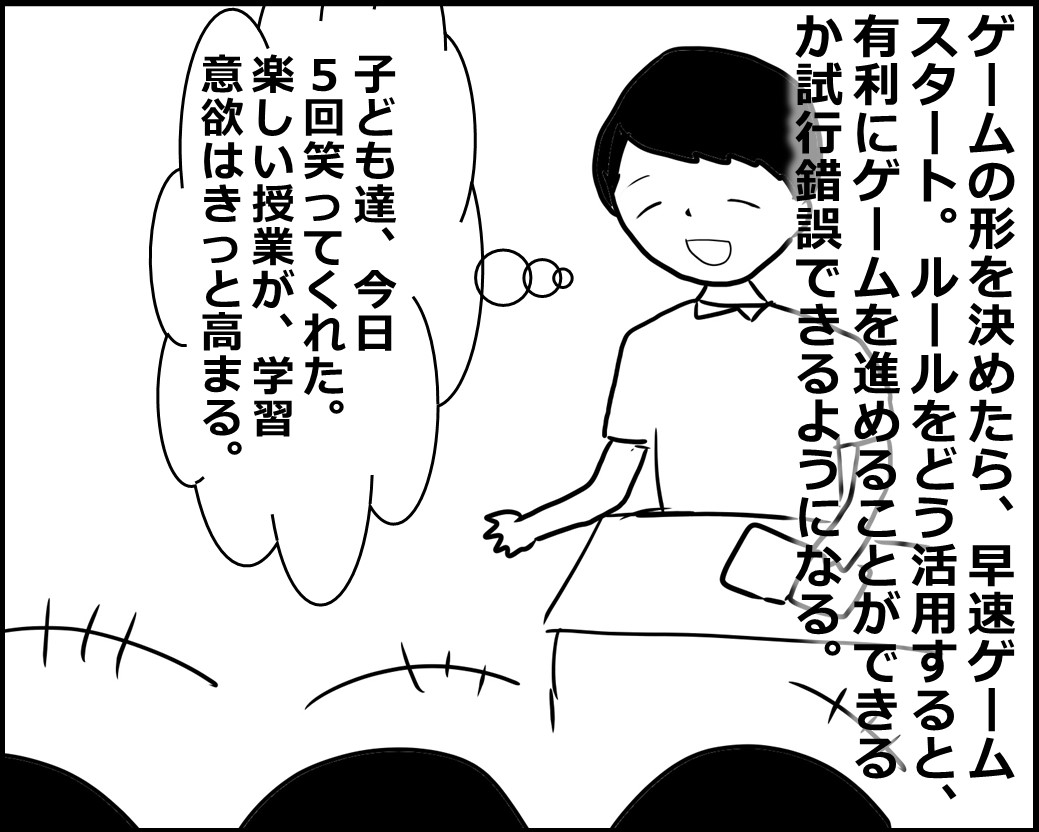

など、戦う方法を少しずつ変えていきました。その結果、学年の半数以上が物理を好き、もしくは苦手だけど好き、と言う意識に変わりました。現在その先生は、ゲーム目的を『楽しい物理の普及』に変えて、著者出版やブログの発信をおこなっています。

私はこの話を知り、まず敵を倒すために大切なのは、徹底的な敵の分析からであると言うことが分かりました。私は今の仕事で、『これくらい敵について学んだら満足いくだろう』と思えるくらい、仕事で学んだことをまとめていきたいと思いました。年内に200個のポイントを学び分析することが目標になりました。

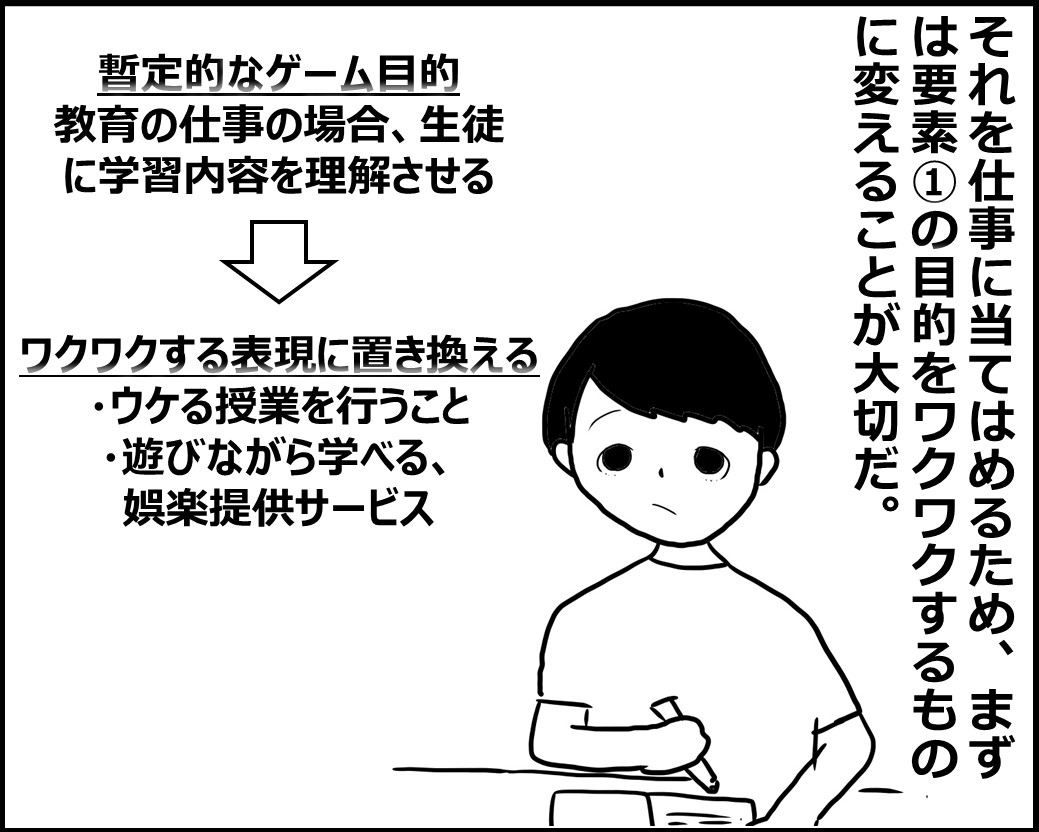

ゲーム目的を考えてみた

私はこの機会に、自分の養護施設での仕事目的(=ゲーム目的)についてを考え直しました。私はもともと教育に関する仕事をしたいと考えて転職をしました。それは、仕事で大人と接してきて、中々変わることができず、それが理由で苦しんでいる人を見てきたからです。一方子どもは柔軟性が高く、大人の接し方や環境次第で大きく変わることができる。そのため、『子どもを育てる仕事に携わることで、子どもの人生を、強くたくましく、楽しく生きるために後押しする』を目指していました。

しかし、これだけでは何もわくわくしない。『ゲーム目的』として考えた時に、『子どもの人生をゲーム化するサービス』と言う目的が浮かんできました。子どもが自分の人生をゲームのように楽しんでくれたら、しかも、児童養護施設、親と一緒には暮らせない状況の子どもが、自分の人生をゲームのように楽しんで、自己実現をさせて、思いっきり楽しめたら、これ以上幸せな事は無いと。

そのためには、上述したように、敵を倒すためのポイントをまとめまくって、子ども達の敵(人生の壁、精神不安定、欲求など)を一緒に倒すための方法を考えていきたいと思いました。

むすび

最近仕事の人間関係でモヤモヤしたり、落ち込んで仕事を休んでしまったりしていましたが、今回目的を考え直したことで、人間関係もゲーム要素の1つ、と気持ちをラクにして考えられるようになりました。

このブログを読まれた方で、最近仕事でパッとしない、と思われる方がいたら、是非、このステップに倣い、仕事をゲーム化する方法について考えられたら、楽しくなるのではないかと思いました。皆さんの仕事の時間が、楽しく、充実したものになれますように。

参考にさせていただいた本

人生ドラクエ化マニュアル(JUNZOさん著)